বর্ণ:

বর্ণ— বরেণ্য যে।

বর্ণ হচ্ছে রঙ যা দিয়ে রঞ্জিত করা হয়।

বর্ণ হচ্ছে caste যার দ্বারা জাতিভেদ হয়।

আবার বর্ণ হচ্ছে letter যার দ্বারা আমরা লিখি।

বর্ণ থেকে বর্ণন, বর্ণক, বর্ণচোরা, বর্ণপরিচয়, বর্ণসঙ্কর, বর্ণাশ্রম ইত্যাদি।

যাকে বরণ করা হয় বা করতে হয় তাই বর্ণ নয়, ক্রিয়ার আধার রূপে যে বরেণ্য— তাই বর্ণ।

বর্ণ কেন বর্ণ:

আমরা জেনেছি বর্ণ হল সেই যা ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য। এবার সেই বর্ণ যাকে অক্ষর বলে জানি এবং যা ধ্বনির লিখিত রূপ সেটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

ক্রিয়াকে শুদ্ধ ক্রিয়ারূপে দেখা যায় না, সেজন্য ক্রিয়াকারীর প্রয়োজন। ক্রিয়া যার দ্বারা সম্পন্ন হয় তিনিই ক্রিয়াকারী। যেমন ‘গমন’ একটি ক্রিয়া— কেউ যখন গমন করে তখনই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। গমনকারীকে আমরা দেখতে পাই, এবং তার মাধ্যমেই গমন ক্রিয়াটি আমরা দেখতে পাই, অনুভব করি, বুঝতে পারি।

এর মানে হল ক্রিয়াকারীকে বাদ দিয়ে ক্রিয়া অস্তিত্বলাভ করতে পারে না, সক্রিয় হতে পারে না।

পৃথিবীতে যত ক্রিয়া আছে সবই আধেয় রূপে আছে এবং তা অস্তিত্বলাভ করার জন্য, সক্রিয় হওয়ার জন্য ক্রিয়াকারীকে আধার রূপে বরণ করে নিতে হয়।

এই বরণ করার বিষয়টি স্বাভাবিক— প্রাকৃতিক।

পরমাপ্রকৃতি পশুপাখি প্রকৃতিতে আওয়াজ দিয়েছেন, সেই আওয়াজ ভাষা ব্যবহারের আগে মানুষ কেবল ‘অ ই উ’ এই আওয়াজ দিয়ে নিজেদের করে নিয়েছিল ভাব বিনিময়ের জন্য।

সেই আওয়াজটি ছিল সুরেলা যা এখনও আছে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত-এ, উত্তরাধিকারের ধ্বংসাবশেষ হয়ে।

এই আওয়াজ এবং সেই সাথে মানুষ নতুন কোন বিষয় দেখলে হঠাৎ করেই তার মুখে বিভিন্ন ধ্বনি বা আওয়াজ বের হয়ে আসত। এই আওয়াজগুলির হয়ত অর্থ ছিল না। কিন্তু ক্রিয়ার সাথে একটা সম্পর্ক ছিল, সেই সম্পর্কটি ঠিক কোথায় তা হয়ত বুঝা যেত না।

এই ক্রিয়া পরে ক্রিয়াকারীর মাধ্যমে আওয়াজগুলোকে বরণ করে নিজের করে নেয়। যেমন, যে করে— করণকারী। এখন এই করণকারী পরিবর্ত্তিত হয় ‘ক’ ধ্বনিতে।

এই ক-বর্ণের ভিতরে করণকারী অর্থটি আত্মার মত বিরাজ করতে থাকে।

সেরকম গমনকারী অর্থধারী ধ্বনিটি হয়— ‘গ’ বর্ণ।

এ ভাবেই গড়ে ওঠেছে আমাদের বর্ণমালা। ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য সত্তা হিসেবেই প্রতিটি বর্ণের উদ্ভব ঘটেছে।

এগুলো হয়েছে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে, পরমাপ্রকৃতির ইচ্ছায়, মানুষের স্বরযন্ত্রের মাধ্যমে, মানুষের অগোচরে।

আমাদের প্রাচীন মানুষেরা তা অনুভব করেছিলেন এবং বর্ণমালাগুলোকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করে রেখে গিয়েছেন।

বর্ণমালা:

আমাদের আদিম প্রাচীন মানুষেরা কাঁচা খাবার খেত। পশুপাখি শিকার করার কৌশল খুঁজতে গিয়ে খুঁজে পেল আগুন, হাতিয়ার। এটি ছিল মানুষের প্রথম উত্তরণ।

প্রকৃতিতে থাকা যে ধ্বনিগুলো মানুষ অনুকরণ করত ভাববিনিময়ের জন্য তাই এর পর তাকে ভাষার উদ্ভব ঘটাতে সাহায্য করল। মানুষ কথার ব্যবহার শুরু করল, শব্দ সৃষ্টি করতে লাগল। এই পর্য্যায়টি ছিল মানুষের সভ্যতা বিকাশের দ্বিতীয় পর্য্যায় বা দ্বিতীয় উত্তরণ।

ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য— বর্ণের উদ্ভব থেকে শব্দ, সেই শব্দ দিয়ে কথ্যভাষার উদ্ভব ও বিকাশ— কীভাবে তা সম্ভব হয়েছিল তার কোন প্রামাণ্য তথ্য নাই।

সেই প্রাচীন মানুষ ক্রিয়া আর ক্রিয়াকারীর সংযোগ সাধনে নতুন বর্ণ, নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁরা কিন্তু ভাষাবিদ, ভাষাবিশারদ ছিলেন না।

ধ্বনি, ক্রিয়া, ক্রিয়াকারী— সবকিছুই নতুন শব্দের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলত, এ এক বিস্ময় বটে।

আজও সাধারণ মানুষ ক্রিয়া অনুযায়ী নতুন শব্দ সৃষ্টি করে চলেছে।

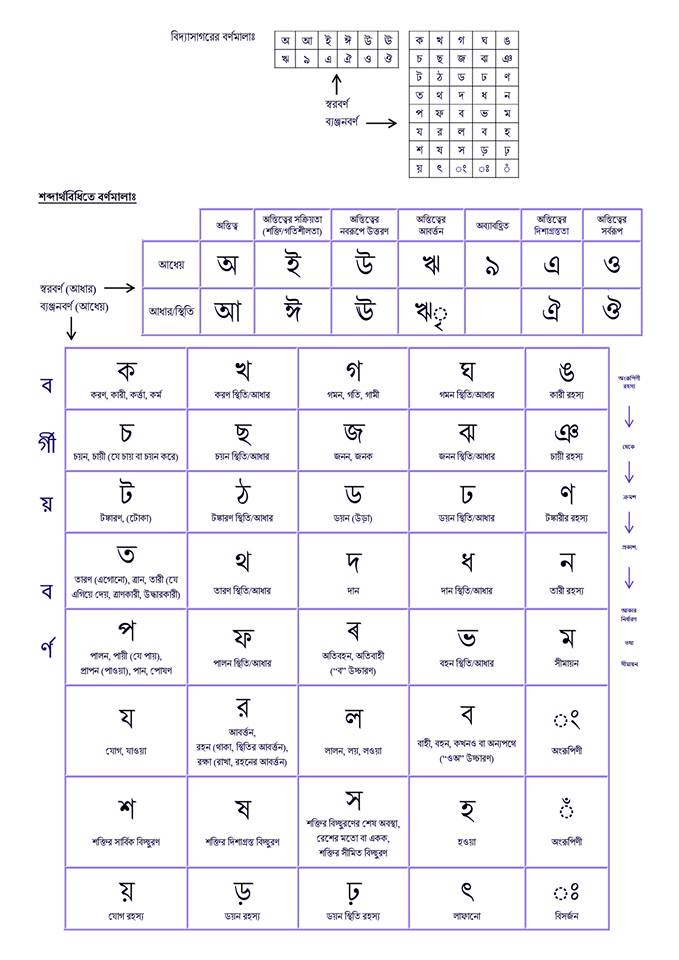

মানুষের মুখে যত অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা আওয়াজের প্রকাশ ঘটে, তা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বরবর্ণ ও ব্যাঞ্জনবর্ণ এই দুই ভাগে ভাগ করে রেখে গেছেন। এই শব্দজ্ঞানীরা ব্যাঞ্জনবর্ণগুলোকে পাঁচটি বর্গে ভাগ করে রেখে গেছেন।

প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণে তাঁরা মূল করণগুলিকে সাজিয়েছিলেন।

পাঁচটি বর্গে প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ যথাক্রমে “ক— করণ, গ— গমন, চ— চয়ন, জ— জনন, ট— টঙ্কারণ, ড— ডয়ন, ত— তরণ, দ— দান, প— পালন, ব— বহন/বর্দ্ধন” এভাবে বর্ণগুলিকে মূল ক্রিয়ার ধারক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

অন্য বর্ণগুলি হল সহযোগী বর্ণ।

অনেক বর্ণ ছিল যা তাঁরা বিন্যাস করে গিয়েছিলেন কিন্তু তখন তার প্রচলন ছিল না, যেগুলোর বিকাশ ঘটেছে পরবর্ত্তী কালে।

আবার অনেক বর্ণের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছিল উচ্চারণ করতে কষ্ট হয় তাই।

তারপরও আমাদের বর্ণগুলো আছে, আমাদের বর্ণমালা টিকে আছে।

আমরা সেই জাতি যে জাতি ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে।

এই বর্ণমালা আমাদের সম্পদ, বার বার এতে আঘাত এসেছে, কাটছাঁট করার হুমকি এসেছে। তারপরও টিকে আছে।

আমাদের ভাষা, আমাদের বর্ণ, বর্ণমালার সাথে সমাজদেহ ও মানবদেহের সঙ্গে মিলিয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুবিন্যস্ত করে রেখে গেছেন— আর নিকট অতীতে বর্ণমালার জন্যই বাংলাভাষীরা প্রাণ দিয়েছেন। কাজেই কোন ষড়যন্ত্রই টিকবে না বর্ণমালার বিরুদ্ধে।

বর্ণ— রঙের দুনিয়া:

আমরা বলি বেদনার রঙ নীল, ভালবাসার রঙ লাল।

এই যে একরম বলি, বেদনার রঙ যে নীল তা কোথায় কবে দেখেছে?

কিংবা ভালবাসা লাল তারই বা খোঁজ কে কবে পেয়েছে?

বেদনা, ভালবাসা এগুলোর কি রঙ শোষণ করার ক্ষমতা আছে যে বেদনা নীল ব্যতীত অন্য রঙগুলো শোষণ করে নিচ্ছে তাই নীল দেখায়?

আসলে এগুলো হল আমাদের দেহের যে ত্বক তার প্রতিক্রিয়া।

ব্যথা পেলে রক্ত জমাট হয়ে নীল হবে, ভালবসার অনুরাগে লজ্জায় মুখ রক্তিম বর্ণ ধারণ করবে। অপমানে মুখ কালো হবে, রাগে চোখ রক্তবর্ণ হবে। আমাদের দেহের ভিতরে যে ক্রিয়া হবে তারই প্রকাশ ঘটবে অবয়বে। তাই আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য হয় যা তাই বর্ণ।

যে সত্তায় সকল প্রকার ক্রিয়া ঢুকে পড়ে তা হল কৃষ্ণবর্ণ, অর্থাৎ সকল প্রকার ক্রিয়ার আধার রূপে সে বরেণ্য।

আর যে আধারে কোন ক্রিয়াই আধেয় রূপে বরেণ্য হয় না তা হল শ্বেতবর্ণ।

যেহেতু সত্তার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার আধার রূপে বরণকৃত এই বর্ণ ক্রিয়ার বিকৃত প্রকাশ ঘটায় তাই এর আরেক নাম রঙ্গ। রঙ্গে সত্যের বিকৃতি ঘটে।

তখন ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য যে সে ‘বর্ণ’ হয়ে যায়— অন্যকে বরণ করে যে (বর্ণ)।

ফলে যে ক্রিয়া বর্ণকে বরণ করে নিত, এখন তা না হয়ে বরং সত্তার স্বরূপকে ঢেকে দিতে লাগল বর্ণ, বর্ণ হল রঙ, রং এবং ইংরেজিতে wrong শব্দের উত্তরাধিকার এই রঙ যা ক্রিয়ার বিকৃত রূপ।

বস্তুজগতের সকল কিছু কোন না কোন রঙে রাঙানো। বর্ণ মাত্রই রহস্যময়।

শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই পাঁচটি প্রকারে বর্ণকে পাওয়ার কথা কিন্তু বর্ণকে আমরা চিনেছি কেবল শব্দজগতে ও রূপজগতে। প্রতিটি বস্তুর আভ্যন্তরীণ নিজস্ব রঙ তার স্বভাবে নিহিত।

জাগতিক যে বর্ণগুলি তাকে মানুষ চিনেছে, সেই বর্ণগুলি মূলত এক কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে সাত রঙে, যাকে বেনীআসহকলা নামে আমরা চিনি।

রঙের দুনিয়ায় বর্ণকে চেনা সহজ নয়, মানবসমাজে কিবা শব্দজগতে।

বর্ণ আসলেই রহস্যময়, তা সে ধ্বনি হোক, পদবী হোক বা রঙ হোক।

নিজস্ব রঙকে লুকিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হল বর্ণ চুরি করা। তখন আমরা বলি বর্ণচোরা।

বর্ণচোরা প্রকৃতিতে আছে, মানবসমাজে আছে, দেহের ক্রিয়ায় আছে। যে ফল পেকে গেলেও হলুদ হয় না তা রঙ লুকায় বটে, যে মানুষ নিজের মনোভাব লুকিয়ে কৃত্রিম কপট মনোভাব প্রকাশ করে তাও রঙ লুকানো, আবার মনের ভেতরের ক্রিয়ার উল্টো প্রকাশও রঙ লুকানো— যেমন কপট হাসি হাসা।

কোন সত্তা রঙ লুকায়, বর্ণ লুকায় বলেই বর্ণচোরা শব্দটির উদ্ভব।

বর্ণ, বর্ণপরিচয়:

বিশ্ব-প্রকৃতিতে যে ধ্বনির লহর বয়ে যেত, তাতে টুকরো টুকরো, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,ছিন্ন বিচ্ছিন্ন এবং নানা ধরনের সুরের বিক্ষিপ্ত মিশ্রণ হয়ে এলোমেলো মনে হত।

এই সুরের অনুরূপী-সুরকে পৃথক করে নিয়ে আমাদের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা তার মধ্যে সাতটি বর্ণ দেখেছিলেন এবং সেগলিকে তাঁরা সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি বলে শনাক্ত করেন। এদের পরিচয় জানতে পারার পর তাঁরা নাম দেন ‘বর্ণ পরিচয়’।

আবার সুর বিচ্ছিন্ন আওয়াজকে পৃথক করে বুঝতে গিয়ে আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা যে বর্ণগুলি লক্ষ্য করেছিলেন সেখানেও মূলে রয়েছে সাতটি বর্ণ— অ ক চ ট ত প ঃ।

এই বর্ণগুলি পঞ্চবর্গে গুণিত হয়ে ৩৫ টি সাধারণ বর্ণে এবং আরও ১৫ টি মিশ্রবর্ণে বিবর্ত্তিত হয়ে মোট পঞ্চাশটি বর্ণে পরিণত হয়েছে।

দুই বা ততোধিক বস্তুর সংঘর্ষ হলে তাতে আওয়াজ হবে (যাকে টঙ্কার বলে), সেই আওয়াজ শব্দরূপে প্রকাশিত হবে এবং কোন না কোন বা এক বা একাধিক শব্দাণুকে বরণ করে নেবে। সেইগুলিকে সেই কারণেই বর্ণ বলে।

অতএব বর্ণপরিচয় বললে তাকে জাতি, অক্ষর, রং— সর্ব্বরূপেই বুঝে নেয়ার কথা বলা হয়।

বর্ণ, স্বর:

স্বর— সত্তা বাহিত হয়ে রহে যাহাতে। উদাত্ত, নাক, বর্ণ।

কেউ কোন আওয়াজ করলে সেই আওয়াজে আওয়াজকারীর অস্তিত্ব থাকে। স্বরে আওয়াজকারীর অস্তিত্ব বাহিত হয়ে থেকে যায় বলেই তা স্বর।

স্বর মানেই কারও দ্বারা তৈরিকৃত আওয়াজ। যার দ্বারা আওয়াজটি তৈরি হয়, সেই আওয়াজে সূক্ষ্মরূপে আওয়াজকারীকে পাওয়া যাবে।

তাই গলার আওয়াজ শুনে আমরা বলে দিতে পারি আওয়াজকারী কে।

তেমনি কুকুরের ডাক শুনলে ওটা যে কুকুরের ডাক, বাঘের ডাক শুনলে ওটা যে বাঘেরই ডাক তা আমরা শনাক্ত করতে পারি।

বর্ণ, ব্যঞ্জন:

ব্যঞ্জনবর্ণ— স্বর এর ধারার বিশেষরূপ ‘অঞ্জন’ এর জন্যই, এবং স্বর মূলত সুর-আশ্রয়ী।

ব্যঞ্জনবর্ণকে উচ্চারিত হতে হলে স্বরবর্ণের আশ্রয় নিতে হয়।

আমাদের শব্দজ্ঞানী প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন আওয়াজের মিশ্রণ থেকে সাতটি আওয়াজকে পৃথক করেছিলেন যেগুলো সা রে গা মা পা ধা নি।

এগুলো হল বর্ণ, রঙ বা রাগ।

দেখে নিই এগুলোর প্রচলিত অর্থ:

- ষড়জ— ময়ূরের ডাক

- ঋষভ— ষাঁড়ের ডাক

- গান্ধার— ছাগলের ডাক

- মধ্যম— বকের ডাক

- পঞ্চম— কোকিলের ডাক

- ধৈবত— ঘোড়ার ডাক

- নিষাদ— হাতির ডাক।

প্রতিটি বর্ণের ক্রিয়াভিত্তিক ইতিহাস রয়েছে। সেই ইতিহাস আসলে একটি জনপদের, ভাষার ইতিহাস।

হয়তো সবটা বুঝি না, তারপরও এই ইতিহাস কেন যেন টেনে নিয়ে যায় নিজের অস্তিত্বের কাছে— যেখানে প্রোথিত রয়েছে আমার পূর্ব্বপুরুষের তথা মানুষেরই টিকে থাকার লড়াইয়ের গাঁথা।

বর্ণ, বিজ্ঞান, লিপি:

কোন কিছু কীভাবে নজরে পড়ে!

আমার নজরে পড়বে আমার পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে। যে বস্তুটি নজরে পড়বে তারও নজর কাঁড়ার গুণ থাকা চাই।

বিজলী চমকালে তড়িৎ খেলে যায়, শব্দ হয় এবং আমাদের নজর ওইদিকে যায়। তেমনি প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব ধর্ম্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে তা যত প্রকট বা ক্ষীণ হোক যা সেই বস্তুটিকে খেয়াল করতে বা অন্য বস্তু থেকে পৃথক করতে আমাদের সাহায্য করে।

কোন নতুন বিষয়ে হঠাৎ করে অনুপ্রবেশ করা যায় না। জানা থেকে অজানা, চেনা থেকে অচেনা, সহজ থেকে কঠিন এই সূত্র ধরেই এগোতে হয়।

আমাদের প্রাচীন শব্দজ্ঞানীরা প্রকৃতি থেকে আওয়াজগুলো খেয়াল করছিলেন এবং সেটা একদিনে নয়। হয়ত বছরের পর বছর গিয়েছে সেই

আওয়াজের উৎসটাকে অনুসন্ধান করতে, চিহ্নিত করতে, বিশেষায়িত করতে। এজন্য যা সাহায্য করেছে তাই হল বিজ্ঞান।

ভাষা অবশ্যই বিজ্ঞান, তাকে খুঁজে নিতে হয়েছে, সূত্রগুলো তৈরি করতে হয়েছে সে বৈজ্ঞানিক নিয়মেই।

এজন্য পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়েছে, পরিমাপ করতে হয়েছে, শ্রেণিকরণ করতে হয়েছে, অনুমানের সাহায্য নিতে হয়েছে, ব্যাখ্যা খুঁজতে হয়েছে এরপর সমন্বয় করতে হয়েছে।

সাহিত্য আর ভাষা মোটেও এক নয়। সাহিত্য বিজ্ঞানের তত ধার ধারে না, কল্পনাই বেশি কিন্তু সাহিত্য ভাষার বিকাশ করতে সহায়তা করে।

যা দিয়ে মানুষ আদিতে মনের ভাব প্রকাশ করত— ধ্বনি, ইশারা ইঙ্গিত, ছবি।

ধ্বনি থেকে কথা, ইশারা ইঙ্গিত থেকে নৃত্য আর ছবি থেকে চিত্রকলা এবং সেই ছবি থেকে লিপি বা অক্ষর।

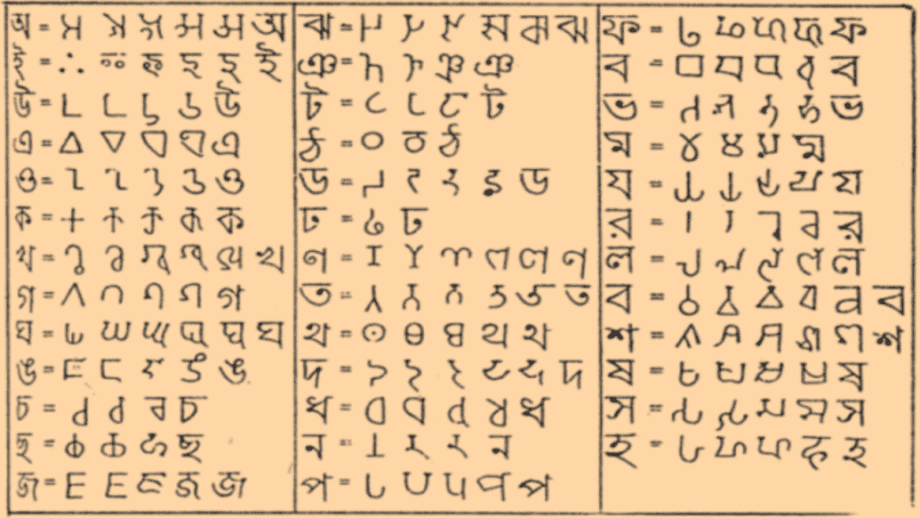

মানুষ তার মনের কথা বিভিন্ন ছবি এঁকে প্রকাশ করত, কোন ঘটনা লিখে রাখত। সেই ছবিগুলো পরবর্ত্তী কালে বিশ্লেষণ করে অনেক তথ্য, ইতিহাস জানা যায়।

বিভিন্ন প্রাণীর ছবি, বা প্রকৃতির কোন বিষয়ের উপর আঁকা ছবিই সময়ের বিবর্ত্তনে লিপি বা অক্ষরে (বর্ণে) পরিবর্ত্তিত হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয় আমাদের বর্ণমালা যা এত সুন্দর তা কে তৈরি করেছিলেন? আদিতে কি এগুলো এরকমই ছিল?

কে জানে সে ইতিহাস। হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে তবেই না আজকের বর্ণমালার বর্ত্তমান রূপ।

প্রাচীনকাল থেকে পাঁচটি স্তর পার হয়ে পর আজকের রূপ।

গাছপালা, পশুপাখির ছবি এঁকে যে রূপ তা হল— গ্রন্থিলিপি, এটা বর্ণমালার প্রথম স্তর।

আনুমানিক দশ থেকে বারো হাজার বছর আগের কথা এটা।

এরপর মানুষ সম্পূর্ণ ছবি না এঁকে, তার সংকেত, চিহ্ন বা প্রতীক এঁকে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করত— এটা হল ভাবলিপি, দ্বিতীয় স্তর।

তৃতীয় স্তরে মানুষ কোন ছবিই ব্যবহার করত না আর, কেবল চিহ্ন ব্যবহার করত— এই স্তরটি হল শব্দলিপি।

শব্দলিপি সংক্ষিপ্ত হয়ে চতুর্থস্তরে এল অক্ষরলিপি।

অক্ষরলিপি আরও সংক্ষিপ্ত হয়ে এল ধ্বনিলিপি।

এই ধ্বনিলিপি থেকেই আমাদের আজকের বর্ণ, বর্ণমালার উৎপত্তি।

আমাদের বাংলা বর্ণমালা ব্রাহ্মীলিপি থেকে এসেছে। বৈদিক যুগে যেহেতু ব্রাহ্মণরাই ছিলেন পুরোহিত, তাই তাদের দ্বারা এই লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে এরূপ নামকরণ। যাই হোক এটা ভারতবাসীরই আবিষ্কার।

লিপির বিবর্ত্তনের ক্রমটা এমন ছিল:

ব্রাহ্মীলিপি> অশোক বা মৌর্য্য লিপি> কুশাণ লিপি> উত্তরী গুপ্তলিপি> কুটিল লিপি> নাগরী লিপি> বাঙলা লিপি।

বাংলা বর্ণমালা বর্ত্তমান রূপটি পায় মুদ্রণ যন্ত্রের কল্যাণে। (— লিপি বিষয়ক তথ্যসূত্র: কাফি রশিদ।)

বর্ণ, অক্ষর:

অক্ষর— অশ্(জ্ঞানসার) সরে সরে যায় যার দ্বারা; ক্ষরণ নেই যাহার, যাহা বেদাদি প্রাপ্ত হয়; যাহা ক্ষরিত বা নষ্ট হয় না। (ব. শ.)

অ থেকে ক্ষ পর্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণকে অক্ষর বলে, আবার অক্ষর-এর আরও অনেক অর্থও আছে।

অক্ষর শব্দটি দু’ভাবে তৈরী—

১। অক্ষ-র= অক্ষ রহে যাহাতে।

এবং

২। অ-ক্ষর= ক্ষরণ নাই যার।

কাজেই অক্ষরের ক্রিয়াভিত্তিক অর্থও দু’রকম—

১। অক্ষ— করণের পুনরাবৃত্তি থাকে যাহাতে; যাহা হইতে শক্তিবিচ্ছুরণ ঘটে। যাহা ব্যাপ্ত করে; যাহা দ্বারা দেবন হয়। (ব. শ.)। এখানে ক্রিয়াটি হল একটি অস্তিত্বের ভিতরে ঘুরে চলা, করণের পুনরাবৃত্তি, তার ফলে ঘূর্ণনের ফল অস্তিত্বের বাইরে বেরিয়ে আসছে, তার শক্তিবিচ্ছুরণ। এই অক্ষ রয় যাহাতে তাই হল অক্ষর। এই অক্ষর মানুষের জ্ঞান বহন করে নিয়ে চলে, বেদাদি ব্যাপ্ত করে।

২। ক্ষর— ক্ষ রহে যাহাতে। ক্ষ কী? ক্+ষ্+অ= ক্ষ। ক্ ও ষ্ দুটো ক্রিয়া এবং তাদের আধার অ। ক্ ও ষ্ ক্রিয়ার অবস্থান যে সত্তায় সেই হল ক্ষ। ক্— করণ, ষ্— বিশেষ ধারণা বা জ্ঞান যা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিস্থিতি বদলে দেয় বা দিতে পারে। এই ক্ষ রহে যাহাতে তাই ক্ষর। অ উপসর্গ যুক্ত হয়ে তা হয় অক্ষর; যার ক্ষর নাই, ক্ষয় নাই, ক্ষরণ নাই, যা নিত্য ও অনশ্বর। ক্ষরণহীন আত্মা, শিব, বিষ্ণু প্রমুখ। (ব. শ.)

* সে কারণেই শব্দটির ভূক্তি ঘটেছে দু’বার।

সংস্কৃত ও বাংলাভাষায় অক্ষর অর্থধারণ করে, মনোভাবকে ব্যাপ্ত করে। তার ভেতরের অর্থকে রয়েছে, সেই অর্থ সে ব্যাপ্ত করে।

চালক, কারক— প্রভৃতি শব্দের শেষে ক, এই ক হল ‘করে যে’। করে যে সে হল কারী বা কর্ত্তা। এই ক অর্থহীন নয়, সে বেদ বা জ্ঞান ব্যক্ত করার যোগ্যতা রাখে, কাজেই তাই সে অক্ষর।

বর্ণ, বর্ণমালা:

বর্ণমালা: বর্ণের মালা। অক্ষরশ্রেণী, বর্ণসমূহ (Alphabet) (ব. শ.)।

আমাদের বর্ণগুলিকে বা অক্ষরগুলিকে একত্রে মালা হয়। ইংরেজদের বর্ণ বা অক্ষরগুলিরকে alphabet শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, এই যে আমাদের বর্ণসমূহের মালা রয়েছে, তাদের এই মালার কোন ধারণাই নেই। কারণ জগতের ক্রিয়াসমূহ বর্ণবাস গ্রহণ করার পর তাদের যে চেহারা হয়, সেটি বলয়াকার, মালার মত।

আমাদের পূর্ব্বসূরীগণ দেখিয়েছেন বর্ণসমূহের সূত্রপাত হয় বিন্দু (.) দিয়ে, শেষ হয় বিসর্গে (ঃ)।

বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে অ আ ই ঈ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ ক চ ট ত প য র ল ব শ ষ স হ ড় ঢ য় ৎ পেরিয়ে শেষ হয় বিসর্গে। তার মাঝে পাঁচটি লতি, বর্গের লতি।

শব্দহীন জগৎ থেকে বিন্দুরূপে উদ্ভূত হয়ে সে যাত্রা শুরু করে, অ থেকে ঔ পর্যন্ত তাকে দেখতে পাওয়া যায়, ডাক দিলে সে ফিরে আসে অ-তেই।

তারপর আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু বিসর্গ থেকে উল্টো দিক থেকে আবার তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সে আবার ফিরে আসছে। ষ থেকে তাকে চিনতে পারা যায়, তারপর তার চেহারা ক্রমশ স্পষ্ট হতে শুরু করে, স হ তে পৌঁছলে একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বিসর্গে সে বিশ্লিষ্ট হয়ে পুনরায় নৈঃশব্দের জগতে ঢুকে পড়ে।

শব্দসমূহের বুৎপত্তি ও সন্ধির সময় আমরা দেখি

দুঃ+বল হয়ে যায় দুর্বল, দুঃ+কর হয়ে যায় দুষ্কর, মনঃ+কাম হয়ে যায় মনস্কাম।

জাগতিক অস্তিত্ব যে সকল আওয়াজের মাধ্যমে তাদের বিদ্যমানতার জানান দেয়, সেই আওয়াজগুলিই বর্ণে উঠে আসে। অস্তিত্ব বিকশিত হয়, অ থেকে ঔ পেরিয়ে শুরু হয় তাদের বিকাশকাল। ম-এর পর তারা স্থিররূপ গ্রহণ করতে থাকে, বিকাশ স্তব্ধ হয়ে তারা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে শুরু করে এবং একসময় বিলুপ্ত হয়। র (ল) > শ > ষ > স > হ> ঃ প্রভৃতি বর্ণে এই বিলুপ্তি হওয়া স্পষ্টভাবে ধরা দেয়।

কোন সত্তাকে যদি স্থির ধরে নেওয়া হয়, তবে তার আবর্ত্তমানতা স্তুব্ধ হয়ে শুধুমাত্র রক্ষিত হয়ে যায়, অতঃপর তার শক্তিরূপে শয়নের অধ্যায়। তার থেকে সেটি দিশাগ্রস্ত (ষ) হয়, সেখান থেকে অস্তিত্বমাত্র বা স-এ পরিণত হয়। এরপর তার আর অস্তিত্ব থাকে না, থাকে বিসর্গ, অন্ধকার।

বাস্তবে কোন সত্তাই স্থির নয়। স্থির ধরে নিলেই তা বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাবে। এই কারণে অবধান পরিণত হয় অবহিততে, ধ হয়ে যায় হ।

কোন শব্দের শেষে যখন বিসর্গ প্রয়োগ হয়, তখন সেটি আর বাস্তব অস্তিত্ব বোঝায় না, মানসলোকে সীমায়িত করে নেওয়া স্থির সত্তা-মাত্রকে বোঝায়।

বর্ণ বিভাজন:

আমরা ভাষার বর্ণের বিষয়ে জেনেছি, এবার সামাজিক বর্ণের বিষয়ে জেনে নেওয়া যাক:

মানুষ কীভাবে বরেণ্য হয়— ক্রিয়ার আধার কোন্ রূপে বর্ণ হয়!—

- দৈহিক শক্তির আত্মরক্ষণ-ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য— বাহুবলীবর্ণ।

- মানসিক আত্মরক্ষণ-ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য— মনোবলীবর্ণ।

- আর্থিক সুরক্ষণ-ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য— অর্থবলীবর্ণ।

- সমাজের বিভিন্ন সহায়ক ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য— সর্ব্ববলীবর্ণ।

স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক ভাবে ক্রিয়ার আধার রূপে বরেণ্য যে তাই বর্ণ— বিষয়টি সামাজিক বর্ণ আলোচনায় বেশ বোঝা যায়।

মানুষের যখন দৈহিকভাবে সুরক্ষার প্রয়োজন হয়, তখন সে দৈহিকভাবে শক্তিশালী কারও সাহায্য চায়।

আদিতেও তাই ছিল।

দৈহিক শক্তি রক্ষা ক্রিয়ার আধার রূপে যারা বরেণ্য ছিলেন তাঁদের বর্ণ ছিল ক্ষত্রবর্ণ বা বাহুবলীবর্ণ। এরা যুদ্ধ করতেন।

মানুষ যখন কোনও সমস্যায় পড়ে, পরামর্শ নিতে যায় ওই সমস্যা সংক্রান্ত পরামর্শ যিনি দিতে পারবেন, তাঁর কাছে।

অর্থাৎ ওই বিষয়ে যিনি জানেন, যার ওই বিষয়ে জ্ঞান আছে, বা যিনি ওই বিষয়ে জ্ঞানী— তাঁর কাছে।

সেকালেও মানুষ সমস্যায় পড়লে জ্ঞানীগুণী মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের কাছেই যেতেন।

আদিতে কর্ম্ম ও জ্ঞান একই সাথে যুক্ত ছিল, সব মানুষ একবর্ণ ছিল।

মানুষের কোনও শ্রেণী ছিল না।

বিকাশের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম আলাদা হল, তখন জ্ঞানীগুণীরা মানসিক আত্মরক্ষণ ক্রিয়ার আধার রূপে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ভাবে বরেণ্য হলেন, তাঁরা ব্রহ্মবর্ণ বা মনোবলীবর্ণ।

অর্থসংক্রান্ত কোনও বিষয়ে সমস্যায় পড়লে মানুষ আর্থিক ভাবে সামর্থ্য আছে যার, তাঁর কাছেই যায়।

সেকালেও আর্থিক ক্রিয়াদির আধার রূপে বরেণ্য হয়েছিলেন বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তাই তাঁরা বৈশ্যবর্ণ বা অর্থবলীবর্ণ।

সমাজের বাদবাকি ক্রিয়াসমূহ যারা সম্পাদন করতেন তাঁরা হয়ে যান শূদ্রবর্ণ বা সর্ব্বোবলী বর্ণ।

কাজ বা ক্রিয়ার আধার অনুযায়ী ছিল বর্ণ বিভাজন।

কাজেই আমরা বুঝতে পারি ভারতবর্ষে এই বর্ণ-বিভাজন চিহ্নিত হয়েছিল নিম্নরূপ:

- — বাহুবলী বা ক্ষত্রবর্ণ।

- — মনোবলী বা ব্রহ্মবর্ণ।

- — অর্থবলী বা বৈশ্যবর্ণ।

- — সর্ব্বোবলী বা শূদ্রবর্ণ।

এই যে বর্ণ যা সামাজিক ক্রিয়ার আধার হিসেবে বরেণ্য হয়েছিল— সেটি ছিল সামাজিক বর্ণ।

সামাজিক বর্ণের শুরুতে সবাই একবর্ণ ছিল।

সভ্যতার উষা লগ্নে মানুষের মধ্যে কোন শ্রেণী ছিলো না, জ্ঞান ও কর্ম্ম এক সাথে যুক্ত ছিল।

সমাজ বিকাশের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম আলাদা হয়ে, দুইটি বর্ণের উদ্ভব হয়।

পরবর্ত্তীতে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে চারবর্ণের উদ্ভব ঘটে। শুরুতে কর্ম্ম অনুযায়ী বর্ণ সৃষ্টি হয়েছিল। যে কোন সভ্যতা বিকাশের শুরুতে পরিবর্ত্তন খুবই দ্রুত ঘটে— যখন বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তা ক্ষয় প্রাপ্ত হতে থাকে। চতুর্বর্ণ ছিল আদি শ্রম বিভাজন। কর্ম্মকে বরণ করে যে শ্রম বিভাজন ছিল কিন্তু পরবর্ত্তীতে তা হয়ে পড়ে জন্ম অনুযায়ী বর্ণ-বিভাজন, যার ফলে ভারতবর্ষের তার আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলে। ফলে বিদেশী শক্তির কাছে নত হয়ে পড়ে।

বর্ত্তমানে মানুষের কাজের ধরণে বর্ণ-বিভাজন আছে, আবার কাজের ধরণ বিভিন্নমুখী হওয়ায় অনেকেই অনেক কাজ করছেন।

বংশানুক্রমিক কাজ ছেড়ে অন্যরকম কাজ অনায়াসে করছেন।

সহায়ক গ্রন্থ: বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ।

রুবি বিনতে মনোয়ার রচিত ও প্রকৃতিপুরুষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ, বর্ণ ও বর্ণমালার কথা — প্রকৃতিপুরুষ বানান রীতিতে সম্পাদিত।